上毛新聞コラム「三山春秋」に、群馬県立日本絹の里で、9月10日から11月3日まで開催されている企画展「首里織展」について、下記のとおり掲載されました。

▼〈一枚の布には山河がしまい込まれている〉。作家の立松和平さん(故人)が沖縄をはじめ全国各地の「染め織り人」を10年余り取材し感じたことで、染織をこうも表現した

▼〈自然と離れることのできない人間の、自然に一歩でも近づこうとする営為である〉と(『きもの紀行』)。沖縄の「首里織」を紹介する県立日本絹の里(高崎市)の企画展を見て浮かぶのは、この言葉だ

▼琉球王国の時代から王族、貴族の衣服として継承されてきた伝統の織物。この地の気候風土に育まれた

▼さらに感銘を受けたことがあった。展示作品の多くは群馬県のオリジナル蚕品種「ぐんま200」の糸が使われているという。しかも碓氷製糸(安中市)で繰糸されたものだ

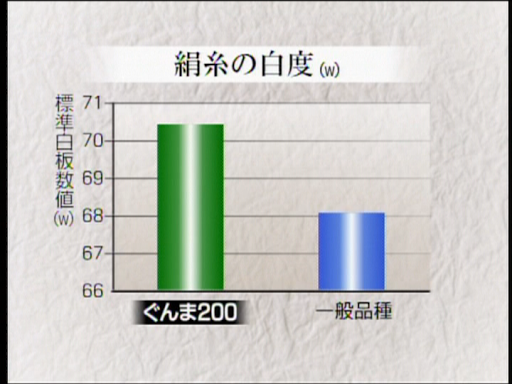

▼県蚕糸技術センターでは特徴ある蚕品種の育成を続けており、1993年の「ぐんま200」は、県人口200万人到達を記念して命名した。輝くような白さと染色性の良さで和装、洋装に広く使われている

▼これを選ぶ首里織の姿勢から、品質の高さへの評価とともに、国産絹を使うことにより危機にある日本の蚕糸業を守ろうという思いが伝わる。苦難の歴史を経てきた織物と絹の国群馬との